特集:カプコン「Black Command」第3回~「ゲーム化」された現代の戦闘

先日からお伝えしているミリブロ監修によるカプコンの新作スマホゲーム「Black Command(以下、BC)」の特集第3回をお伝えする。今回は前回に引き続きゲームシステムについてご紹介しよう。「リアル」と「ゲーム」の距離がどんどん縮まっている現状をBCではどう取り入れたかを解説していきたい。

BLACK COMMAND

http://www.capcom.co.jp/black-command/

「Black Command」~世界における兵器の進歩と戦法の変化~

いかに戦力を集め、これを効率よくぶつけるかは有史以来の課題であるといってもよい。槍兵を集めた古代ギリシャの「ファランクス」戦法やマスケット銃兵の「戦列歩兵」などは、集約によって攻撃力を増加させてきたよい例である。

ところが大砲や毒ガス、機関銃、究極のところは戦術核兵器といった大量破壊兵器がこれを大きく変えてしまう。一箇所に固まっている部隊はよい的になってしまうため、味方どうしの距離は戦術・戦略いずれのレベルにおいても広くなった。そこで「数は力」という原則を満たすべく、通信機器や高速移動可能な輸送手段によって部隊の連携をとり、素早く大規模な展開・援護を行えるよう変化してきているのが現代の戦場である。

BCでは、こうした戦闘技術を民間の軍事請負企業が大きく取り入れているとすればどうなるか……という架空設定のもとで作られている。

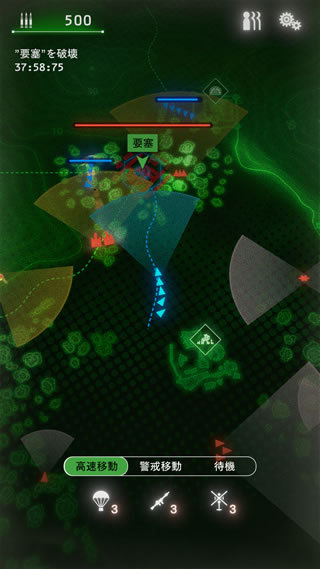

空中からの「チェス・ゲーム」

偵察機や気球が登場すると空から情報の掌握が可能になる。また通信技術の発展によってこれらから素早く情報を送ることさえも可能になった。偵察衛星など初期には撮影済みフィルムを詰めた投下ポッドを回収していたが、現在は高解像度の画像データを電送できるようになっている。

そして今や、空からの偵察は目標エリアをロイタリングする無人航空機(UAV)でも行えることになった。昔は民間航空会社の軽飛行機便を装った偵察班も運用されていたというが、UAVは遠隔地から交代で操作するため長時間の監視が可能となり、万一存在が曝露しても人員が損耗しない。搭載されたセンサーによって可視光だけでなく赤外線や、携帯電話等の電波も傍受して相手を発見できるようになっている。超小型ドローンで室内に潜入して情報を得る、という研究はもうずいぶん前から行われている。

参考記事:

・重量わずか1グラム 70年代に作られたCIAのトンボ型盗聴ドローン「Insectothopter」 - ミリブロNews

BCの世界ではこうしたUAVからのフィードを舞台にゲームが進行する。

一昔前ならSF作品の中だけの話だったが、普及が進んだことで対抗手段が必要になっている。例えばアメリカ海兵隊は先日分隊構成を変更し、UAV/電子戦オペレーターを含むようになり、分隊の電子戦能力が強化された。

参考記事:

・自律型ドローンで偵察し後続の精鋭アサルターが敵を無力化。米海軍特殊部隊が室内戦訓練映像を公開 - ミリブロNews

・アメリカ海兵隊の分隊編成が13人から12人に縮小 新たに「分隊システムオペレーター」が追加 - ミリブロNews

今や偵察から身を隠すには、可視光だけでなく赤外線や音、電波など、ありとあらゆる痕跡を消すことができなければならない。いろいろな意味で「見えない」敵を、電子的な手段で探す時代である。

参考記事:

・米軍SOCOMが採用したM4用新型サイレンサー一体型アッパーレシーバーの写真が公開 - ミリブロNews

索敵と攻撃の連携……「Black Command」における支援攻撃

迫撃砲など長射程の砲は、的の近くにいる着弾観測員によって狙いをつけている。砲を航空機に置き換えたものがCAS(近接航空支援)である。航空機を誘導するTACPやJTAC資格を持つ兵士は、それだけで脅威となり得る力を持っている。

参考記事:

・特集:米軍特殊部隊 ― 空軍特殊部隊 AFSOC 特殊戦術部隊(Special Tactics)編 - ミリブロNews

PMCの中には攻撃ヘリや軽攻撃機を運用していた例がありBCでも航空支援を要請することができる。

交戦状態に入っていなくても使用できるが、おびき寄せて固まったところに誘導するのが王道であるし、また経済的な使い方でもある。現実世界同様、航空支援は非常にコストが高いので、使い所はよく考えたいところだ。

現実には、歩兵同士の連携システムも研究が進んでいる。コルトやジェネラル・ダイナミクス、カナダ陸軍、アメリカ海兵隊などが開発にあたっている「SWORD」では、UAVからの視界や敵位置情報を共有することで、直接視界が通っていない敵に対してライフルグレネードで攻撃することができるようになる。

参考記事:

・コルト・カナダが開発中の次世代型ライフル「MRR C7/C8 Upgrade」 アメリカ海兵隊も開発に参加中 - ミリブロNews

DARPAが開発中の電子補正式照準器「CWO」は、複数のスナイパーをコントロールすることを目的としている。

各人の視界を共有したり、射撃タイミングを揃えて発射音を同時に鳴らし、敵を混乱させるという機能もある。狙う人間と撃つ人間の分離を進めることは、反撃を防ぐという効果もある。

こうしたネットワーク化はフランスのFELINやロシアの「ラートニク」など、各国盛んに研究されているテーマでもある。スマートフォンの画面で空中から索敵をしながら部隊を動かしていく―。BCで描かれる戦場を是非体験してみて欲しい。

参考記事:

・将来個人用戦闘装備 その1 - ミリブロNews

いかに戦力を集め、これを効率よくぶつけるかは有史以来の課題であるといってもよい。槍兵を集めた古代ギリシャの「ファランクス」戦法やマスケット銃兵の「戦列歩兵」などは、集約によって攻撃力を増加させてきたよい例である。

ところが大砲や毒ガス、機関銃、究極のところは戦術核兵器といった大量破壊兵器がこれを大きく変えてしまう。一箇所に固まっている部隊はよい的になってしまうため、味方どうしの距離は戦術・戦略いずれのレベルにおいても広くなった。そこで「数は力」という原則を満たすべく、通信機器や高速移動可能な輸送手段によって部隊の連携をとり、素早く大規模な展開・援護を行えるよう変化してきているのが現代の戦場である。

BCでは、こうした戦闘技術を民間の軍事請負企業が大きく取り入れているとすればどうなるか……という架空設定のもとで作られている。

空中からの「チェス・ゲーム」

偵察機や気球が登場すると空から情報の掌握が可能になる。また通信技術の発展によってこれらから素早く情報を送ることさえも可能になった。偵察衛星など初期には撮影済みフィルムを詰めた投下ポッドを回収していたが、現在は高解像度の画像データを電送できるようになっている。

そして今や、空からの偵察は目標エリアをロイタリングする無人航空機(UAV)でも行えることになった。昔は民間航空会社の軽飛行機便を装った偵察班も運用されていたというが、UAVは遠隔地から交代で操作するため長時間の監視が可能となり、万一存在が曝露しても人員が損耗しない。搭載されたセンサーによって可視光だけでなく赤外線や、携帯電話等の電波も傍受して相手を発見できるようになっている。超小型ドローンで室内に潜入して情報を得る、という研究はもうずいぶん前から行われている。

参考記事:

・重量わずか1グラム 70年代に作られたCIAのトンボ型盗聴ドローン「Insectothopter」 - ミリブロNews

BCの世界ではこうしたUAVからのフィードを舞台にゲームが進行する。

一昔前ならSF作品の中だけの話だったが、普及が進んだことで対抗手段が必要になっている。例えばアメリカ海兵隊は先日分隊構成を変更し、UAV/電子戦オペレーターを含むようになり、分隊の電子戦能力が強化された。

参考記事:

・自律型ドローンで偵察し後続の精鋭アサルターが敵を無力化。米海軍特殊部隊が室内戦訓練映像を公開 - ミリブロNews

・アメリカ海兵隊の分隊編成が13人から12人に縮小 新たに「分隊システムオペレーター」が追加 - ミリブロNews

今や偵察から身を隠すには、可視光だけでなく赤外線や音、電波など、ありとあらゆる痕跡を消すことができなければならない。いろいろな意味で「見えない」敵を、電子的な手段で探す時代である。

参考記事:

・米軍SOCOMが採用したM4用新型サイレンサー一体型アッパーレシーバーの写真が公開 - ミリブロNews

索敵と攻撃の連携……「Black Command」における支援攻撃

迫撃砲など長射程の砲は、的の近くにいる着弾観測員によって狙いをつけている。砲を航空機に置き換えたものがCAS(近接航空支援)である。航空機を誘導するTACPやJTAC資格を持つ兵士は、それだけで脅威となり得る力を持っている。

参考記事:

・特集:米軍特殊部隊 ― 空軍特殊部隊 AFSOC 特殊戦術部隊(Special Tactics)編 - ミリブロNews

PMCの中には攻撃ヘリや軽攻撃機を運用していた例がありBCでも航空支援を要請することができる。

交戦状態に入っていなくても使用できるが、おびき寄せて固まったところに誘導するのが王道であるし、また経済的な使い方でもある。現実世界同様、航空支援は非常にコストが高いので、使い所はよく考えたいところだ。

現実には、歩兵同士の連携システムも研究が進んでいる。コルトやジェネラル・ダイナミクス、カナダ陸軍、アメリカ海兵隊などが開発にあたっている「SWORD」では、UAVからの視界や敵位置情報を共有することで、直接視界が通っていない敵に対してライフルグレネードで攻撃することができるようになる。

参考記事:

・コルト・カナダが開発中の次世代型ライフル「MRR C7/C8 Upgrade」 アメリカ海兵隊も開発に参加中 - ミリブロNews

DARPAが開発中の電子補正式照準器「CWO」は、複数のスナイパーをコントロールすることを目的としている。

各人の視界を共有したり、射撃タイミングを揃えて発射音を同時に鳴らし、敵を混乱させるという機能もある。狙う人間と撃つ人間の分離を進めることは、反撃を防ぐという効果もある。

DARPA CWO - Computational Weapon Optic - YouTube

こうしたネットワーク化はフランスのFELINやロシアの「ラートニク」など、各国盛んに研究されているテーマでもある。スマートフォンの画面で空中から索敵をしながら部隊を動かしていく―。BCで描かれる戦場を是非体験してみて欲しい。

参考記事:

・将来個人用戦闘装備 その1 - ミリブロNews

BLACK COMMAND(c) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

http://www.capcom.co.jp/black-command/

@BC_CAPCOM

https://twitter.com/BC_CAPCOM

※カプコン お客様相談室 ケータイコンテンツサポート

http://www.capcom.co.jp/support/mobile.html

★この記事へのコメント

コメントを投稿する

★この記事をブックマーク/共有する

★新着情報をメールでチェック!

★Facebookでのコメント